コンピュータの5大装置の前に

まずは、コンピュータが

どのような仕組みで動いているのかを

簡単に説明します。

【コンピュータの仕組み】

・大量のスイッチをほぼ同時に

ON/OFFに切り替えて計算を行っている。

・現在のスイッチは、

トランジスタによって実現されている。

・大量のトランジスタが集まったものが

集積回路(Integrated Circuit,

・大規模なものを

【補足】

・1秒間にスイッチを切り替える回数は

動作周波数(クロック周波数)で示す。

・クロック数(単位:Hz・ヘルツ)

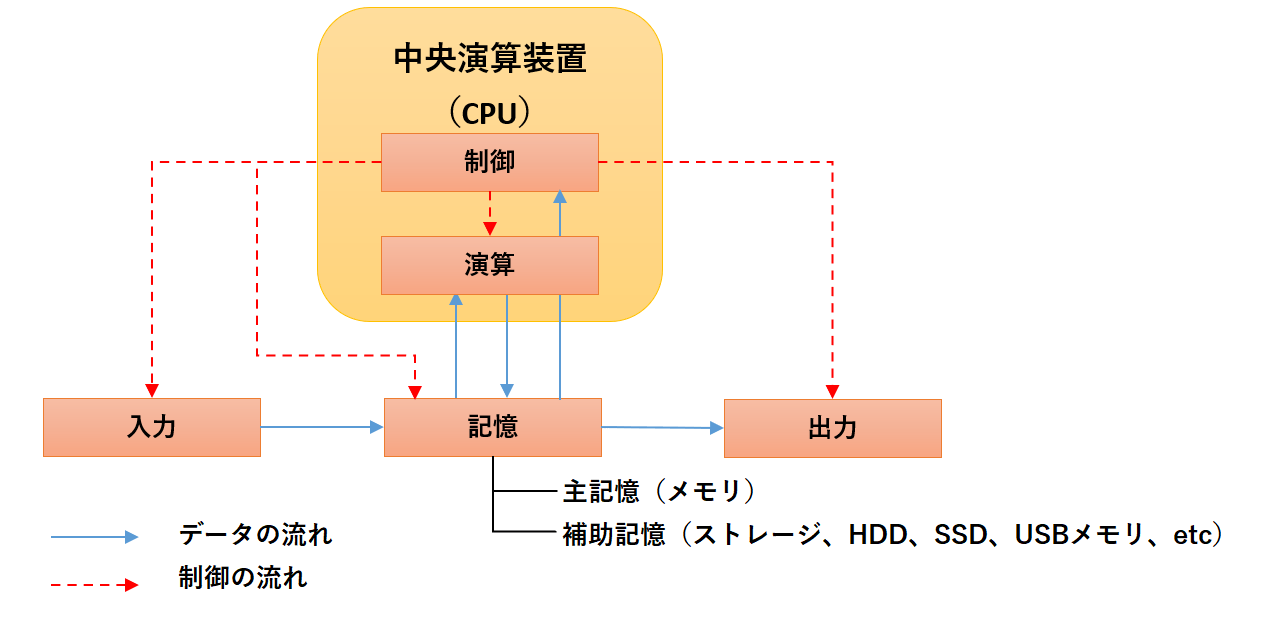

コンピュータの5大装置(5大機能)

- 制御装置

入力装置、記憶装置、演算装置、出力装置の4つを制御処理する装置。

人で例えると脳。 - 入力装置

キーボート、タッチパネル、マイクロフォン、センサー信号など

外部からデータを入力するための装置。

人で例えると目や耳。 - 記憶装置

入力されたデータやプログラム(命令)、

処理された結果を保存・記憶するための装置。

人で例えると脳。 - 演算装置

メモリからデータやプログラムを取り出して、レジスタ格納後に演算を行い,

その結果をメモリに返却するなど、数値に対する計算処理をする装置。

人で例えると脳。 - 出力装置

プリンタやモニタ、スピーカなどのように,

コンピュータからデータを受け取って外部出力する装置。

人で例えると手足や口。

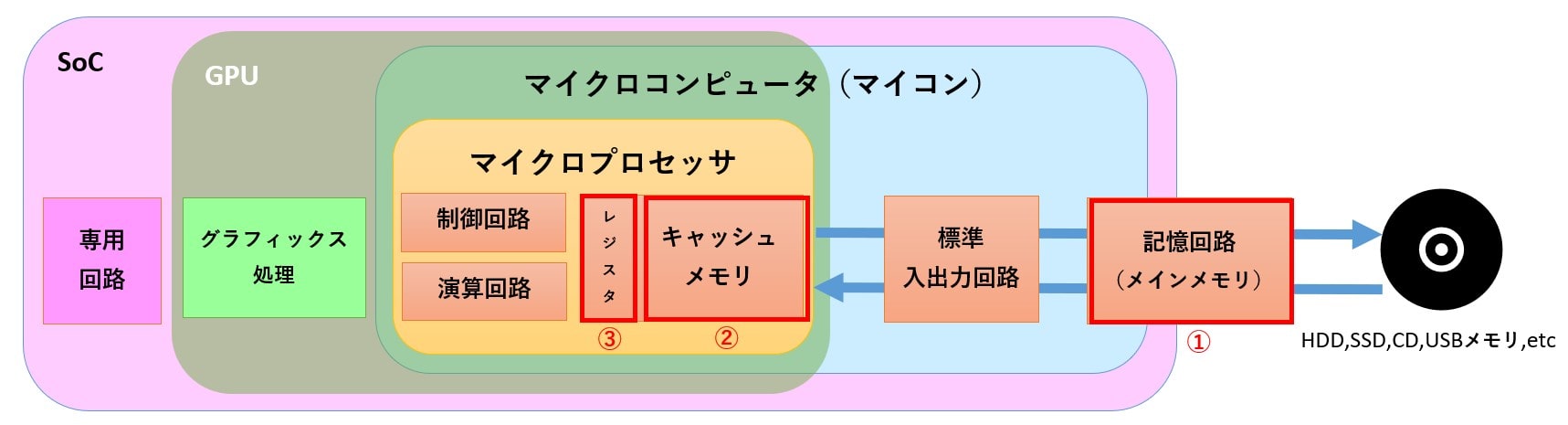

メインメモリとキャシュメモリ、レジスタの違いについて

【①メインメモリ(主記憶装置)】

中央処理装置(CPU)と

直に接続されたメモリ(RAM)

【②キャッシュメモリ】

低速なメインメモリメモリの

データを一時的に保持して、

高速に処理することが可能

【③レジスタ】

CPUの演算処理のプログラムや

演算結果を一時的に保持して

最も高速に処理することが可能

| RAM | 要素 | 容量 | アクセス速度 | 目的 |

|---|---|---|---|---|

| SRAM | レジスタ | 小 | 高速 | 演算処理の高速化 |

| SRAM | キャッシュメモリ | 中 | 中速 | メモリアクセスの高速化 |

| DRAM | メインメモリ | 大 | 低速 | 補助記憶装置の高速化 |

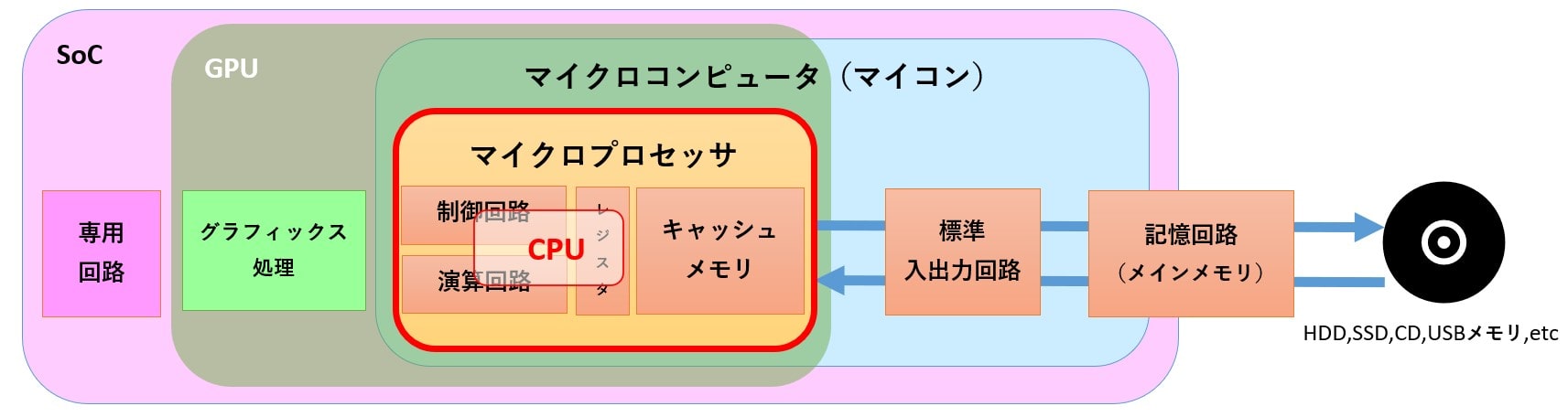

CPUとマイクロプロセッサの違いについて

【CPU】

中央演算装置で演算・制御を行う装置。

【マイクロプロセッサ】

CPUを1チップの集積回路(IC)で実現したもの

デスクトップPCやノートPCの場合、

CPU(マルチ/メニーCPU)が

1つのICチップで作られているので

今の年収に満足していますか?

同じ契約金で業務委託していても

在籍している会社によって給料が違います。

今と同じスキル・業務内容でも

年収が変わるということです。

さらに以下を考慮すると

より年収アップにつながります。

- スキルセットと需要

- 経験と実績

- 業界や地域の市場価値

- 転職時の交渉スキル

転職先の企業の給与体系や

業界の標準的な給与水準を調査し、

給与のみでなく、

福利厚生やキャリア成長の機会、

ワークライフバランスなどの要素も

総合的に考慮することが重要です。

Kindle Unlimitedは、Amazonが提供する

月額定額制の電子書籍サービスを活用します。

また、Kindle Unlimitedには、

体験版が提供されています。

体験版では、一定期間(通常は30日間)に限り、

Kindle Unlimitedのサービスを

無料で利用することができます。

1.豊富な書籍のラインナップ

Kindle Unlimitedには、幅広いジャンルの書籍が

数十万冊以上含まれています。

小説、ビジネス書、自己啓発書、

学術書、漫画など、

様々なテーマや興味に合わせて

多彩な選択肢があります。

2.サービスの内容を体験

体験版では、Kindle Unlimitedの全ての機能を使いながら、

豊富な書籍のラインナップや

読書体験を体験することができます。

自身の読書の好みや

利用頻度に合うかどうかを確認できます。

3.解約が可能

体験版期間中にKindle Unlimitedのサービスに

満足しなかった場合、

期限内に解約することができます。

その場合、追加料金はかかりません。

Kindle Unlimitedでは

さまざまなジャンルの書籍が提供されています。

ITエンジニアとしてスキルを向上させたり

新しい技術を学んだりする際に、

Kindle Unlimitedは

便利な資源となるのでおすすめです。

この記事へのコメントはありません。